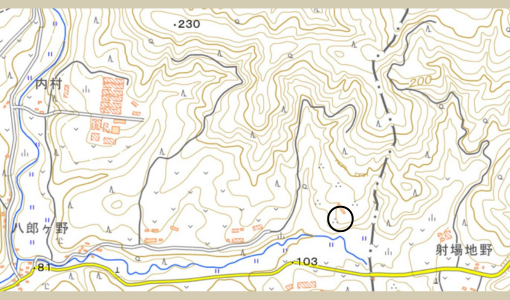

東⿊⼟⽥遺跡は宮崎県串間市との県境で、前川上流の⾕間の⾆状台地(標⾼162ⅿ)に立地する。

茶畑が開墾されて地層が露呈したところに⼟器や石器,炭化した木の実の詰まった貯蔵穴が見つかった。その地層は、桜島が最初に噴火した火山灰で約1万年以前(現在は12000 年前)の地層の下からの発見だった。

図1 東⿊⼟⽥遺跡位置図

図2 遺跡の近景

遺跡の発見者は,志布志の町の魚屋さんで,日本考古学協会員でもある考古学者瀬⼾⼝望氏である。氏は日本でも未だ解明されてない時代の重要性に気づき,早速,鹿児島県考古学会⻑の河⼝貞徳氏に連絡。それを受けて昭和55年12 月26 日〜30 日の5日間発掘調査を実施した。

図3 桜島起源の火山灰下の地層から出⼟の炉と貯蔵穴遺構

全国でも数少ない貴重な縄文草創期の隆帯(りゅうたい)文(もん)⼟器や匙形(さじがた)の石器,舟形(ふながた)の炉(ろ)跡(あと)、木の実の貯蔵(ちょぞう)穴(けつ)である。

その中でも1万年以前のこの時代の木実の貯蔵穴は、めったに出ない遺構。植物学専門の粉川昭平氏によると

「クヌギ、カシワ、ナラガシワのような落葉性のものであることが判明し、当時の南九州の環境は落葉広葉林帯に覆われ現在よりもはるかに冷涼な気候であったことが推測される。東⿊⼟⽥出⼟は、ブナ科植物が繁茂し、豊富な木の実が、貯蔵⽤⾷物として利⽤された」。

狩猟による、遊動的な生活と考えられた時代に、すでに南九州では定住がはじまっていたと考えられ、こうした東⿊⼟⽥遺跡の発見は今日,日本列島の縄文時代の初めのころの文化を知るカギとなっている。

図4 貯蔵穴に入っていた木の実の炭化物

参考文献

瀬⼾⼝望1981「東⿊⼟⽥遺跡」『鹿児島考古』15 号

河⼝貞徳1982「縄文草創期の貯蔵穴」『季刊考古学創刊号』雄山閣

河⼝貞徳1998「鹿児島」『日本の古代遺跡』保育社

コメント